耐震基準とは?~旧耐震基準から現行の耐震基準へ~

日本は、世界有数の地震大国です。近年、地震の被害が頻発していることにより、建物倒壊のリスクを抑えるための「耐震基準」が重要視されています。

今回は、建物の「耐震基準」とは何か?「旧耐震基準」や「新耐震基準」、「現行の耐震基準」の特徴や違いなどについて解説します。

目次

- ○ 耐震基準とは?

- ・耐震基準の改正

- ○ 旧耐震基準とは?

- ・大地震で露呈した旧耐震の限界

- ○ 新耐震基準とは?

- ・阪神・淡路大震災後の調査

- ○ 現行の耐震基準(2000年基準)とは?

- ・① 地盤に合わせた基礎作り(地盤調査の事実上義務化)

- ・② 接合部の金具取付

- ・③ 壁の配置バランス

- ・2000年基準の性能が実証された例

- ○ 耐震基準の調べ方

- ○ まとめ

耐震基準とは?

「耐震基準」とは、建物が一定の地震に耐えられるように、建築基準法で定められた最低限のルールです。

建物の構造や、接合部の強度、壁の量やバランスなど、様々な基準が定められており、地震に対して最低限の耐震能力があると保証されたものは、建物の建築が許可されます。

ここで知っておきたいのは、耐震基準は、建物そのものを守るための基準ではなく、建物の中にある「命や健康、財産」が、建物の倒壊によって失われないようにするためのものであるという点です。

そのため、耐震基準に則っているものでも、「地震が発生しても家が壊れずに、そのまま住み続けられる」ことを保証するものではないことを理解しておきましょう!

耐震基準の改正

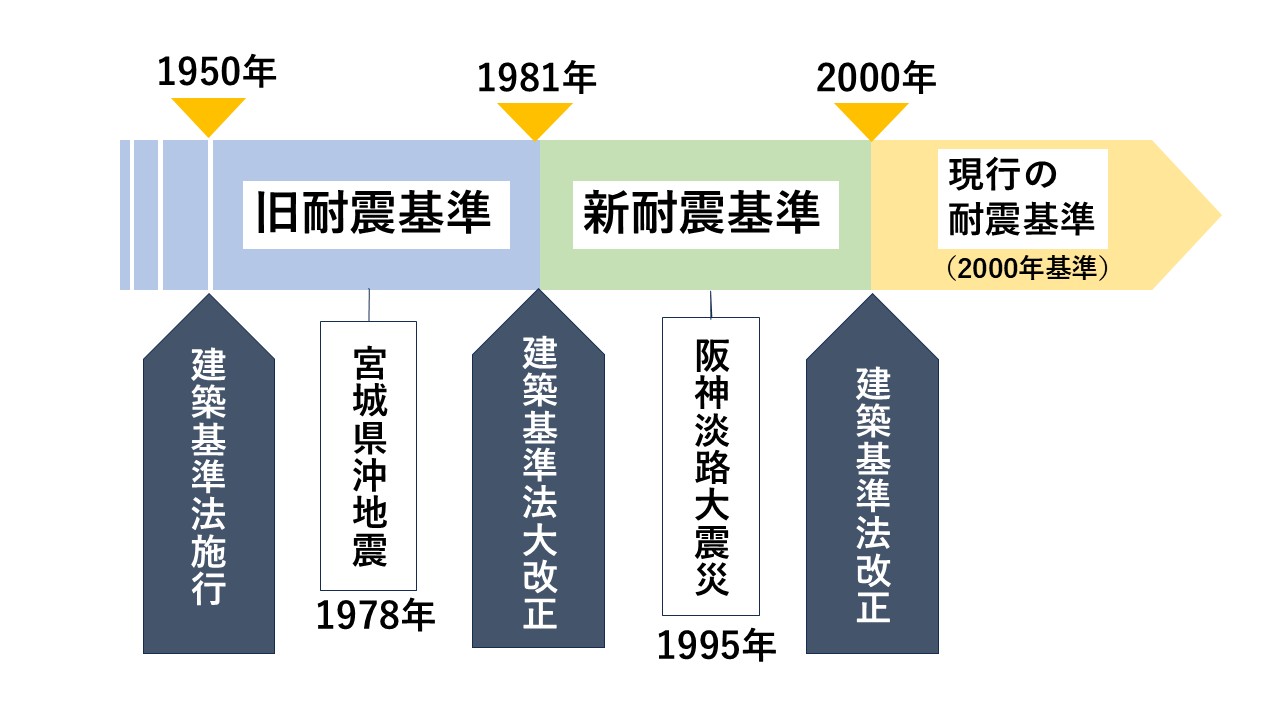

耐震基準は、1978年の宮城県沖地震、1995年の阪神淡路大震災など、大地震が発生する度に何度も見直され、改正されてきました。

1950年の建築基準法施行から1981年5月まで適用されていた基準を「旧耐震基準」、1981年6月から2000年5月まで適用されていた基準を「新耐震基準」、2000年6月から現在まで適用されている基準を「現行の耐震基準(2000年基準)」といいます。

それぞれの耐震基準の特徴や、改正の背景について解説していきます!

旧耐震基準とは?

「旧耐震基準」とは、建築基準法が施行されてから1981年5月31日まで、建築確認に適用されていた耐震基準のことです。

旧耐震基準では、「震度5程度の揺れで建物が倒壊せず、たとえ破損しても補修すれば生活が可能となること」が構造基準として設定されており、震度6強~7程度の大地震を想定した構造ではありませんでした。

大地震で露呈した旧耐震の限界

1978年に発生した宮城県沖地震の震度は5でしたが、多くの建物が全半壊などの被害を受けました(全壊被害1,377棟)。

この地震を契機に、耐震基準が抜本的に見直され、建築基準法が大きく改正されました。

そして、1981年の建築基準法改正により、「新耐震基準」が導入されるようになりました。

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災では、死者約6,400名という甚大な被害が発生し、死因の多くが、建物の倒壊による圧死や窒息死だったといわれています。

中でも、特に旧耐震基準の木造住宅の倒壊が多く、新耐震基準との性能差が明らかとなりました。

新耐震基準とは?

1978年の宮城県沖地震を契機に、建築基準法が大幅に改正され、1981年6月から「新耐震基準」が施行されました。

新耐震基準では、「震度5強程度の地震で軽微な損傷に留めること」、「震度6強〜7程度の大地震でも建物が倒壊しないこと」が構造基準とされるようになります。

ここで注意が必要なのが、この耐震基準は、1回の大地震を想定したもので、複数回の地震を想定したものではないという点です。

そのため、一度被災した建物は、基礎部分や柱の損傷によって耐震基準を満たさなくなる可能性があること、複数回の地震においては、十分に倒壊の可能性があることを知っておきましょう!

阪神・淡路大震災後の調査

阪神淡路大震災での被害調査によると、全壊した木造建物の約8~9割が旧耐震基準のものであったことが確認されています。

新耐震基準の建物は、旧耐震基準の建物と比較すると、被害は大幅に減少していたものの、一部では大破などの被害を受けました。

また、この震災では液状化による不同沈下の被害が多く見られ、軟弱地盤や、地形に問題がある場所での損傷も多く見られました。

そのため、地盤調査や適切な基礎設計など、耐震基準のさらなる見直しが必要とされました。

現行の耐震基準(2000年基準)とは?

2000年6月には、木造住宅に対する耐震性能をさらに厳格に求める「現行の耐震基準(2000年基準)」が施行されました。

2000年基準では、以下の3点が強化されるようになりました。

① 地盤に合わせた基礎作り(地盤調査の事実上義務化)

② 接合部の金物取付

③ 壁の配置バランス

① 地盤に合わせた基礎作り(地盤調査の事実上義務化)

2000年の建築基準法の改正により、住宅の基礎は、地盤に適した形状(例:布基礎やベタ基礎)にすることが求められるようになりました。

これにより、「地耐力」(建築物や構造物の荷重に対して地盤が耐える力)を調べる地盤調査が事実上必須となり、地盤の弱さが判明した場合には、地盤改良工事が必要となりました。

もし、地耐力が十分でない状態で基礎工事を行うと、建物が不均一に地中に沈む「不同沈下」が起き、壁や梁のひび割れやドアの開閉不良などの損傷を引き起こしてしまいます。

② 接合部の金具取付

地震の揺れによって、柱などが引き抜かれないようにするために、柱や梁(はり)など、建物の構造上主要な部分の接合部に使う補強金物について、種類や性能、設置位置が細かく指定されるようになりました。

③ 壁の配置バランス

新耐震基準では、「耐力壁の強化」や「床面積あたりに必要な壁の量と長さ」が求められていましたが、2000年基準では、加えて「壁の配置バランス」が求められるようになりました。

耐力壁の配置バランスが悪いと、壁が少ない部分に負荷がかかり、倒壊のリスクが高まります。

そこで、2000年基準では、四分割法という計算方法が示されるようになり、建物の平面を4分割したうえで、各部分にバランスよく耐力壁を配置することが求められるようになりました。

また、上記の他にも、地震の揺れによる床の変形を防ぐために、床の剛性(硬さ)も求められるようになりました。

2000年基準の性能が実証された例

.jpg)

2016年4月に発生した熊本地震(震度7を2度観測)は、2000年基準の有効性を改めて示した地震でした。

熊本地震で、震度6強または7の揺れを2度観測した益城町中心部における調査では、2000年基準以降に建てられた木造住宅のほとんどが倒壊を免れ、約60%が無被害だったという報告があります。

一方、旧耐震基準で建てられたものは倒壊・大破が約45%(倒壊:28.2%、大破:17.5%)、無被害だったものは約5%で、新耐震基準でも、倒壊・大破が約18%(倒壊:8.7%、大破:9.7%)、無被害だったものは約20%でした。

このことから、「旧耐震」だけでなく、「新耐震」と「現行の耐震基準(2000年基準)」の間にも、明確な安全性の差があることが示されました。

耐震基準の調べ方

既存建物の耐震基準は、建築確認申請が受理された日(建築確認日)で判断できます。

竣工日(建物が完成した日)ではないため、注意しましょう。

特にマンションの場合、建築確認日と竣工日が離れているケースがあるため、竣工日ではなく、「建築確認通知書」(または「建築確認済証」)の発行日で判断しましょう!

[建築確認日]

●1981年5月31日以前→旧耐震基準

●1981年6月1日以降、2000年5月31日以前→新耐震基準

●2000年6月1日以降→現行の耐震基準(2000年基準)

まとめ

耐震基準とは、建物が地震に対してどの程度の強さを持つかを定めたルールです。

建物だけではなく、家の中の家族の命や財産を守るための基準であり、この基準は大きな地震が発生する度に見直されています。

売却を考える際、まずは自分の物件がどの耐震基準に該当しているかを正確に把握することが重要です。

特に旧耐震に該当する物件の場合、耐震診断や補強を実施し、その内容を資料として提示することで、買主に安心感を与え、交渉を有利に進められます。

-------------------------------------------------

この記事を読む皆様が納得のいく不動産売却ができるように切に願っております。

福岡市東区・糟屋郡の不動産売却、不動産購入

不動産関係で何かお困りのことがあれば、小さなことでも是非弊社までご連絡ください!

↓↓↓無料査定は下記リンクをクリック!↓↓↓